PAPUADAILY – Amnesty International mencatat setidaknya 104 pembela HAM di Indonesia menjadi korban serangan yang terekam dalam 54 kasus pada periode Januari hingga Juni 2025.

Lebih dari setengah korban serangan terhadap pembela HAM di semester pertama 2025 terjadi pada anggota masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah.

“Dan jurnalis yang diserang karena kerja-kerja jurnalistiknya, yaitu masing-masing sebanyak 36 warga masyarakat adat dan 31 jurnalis ,” sebut Amnesty.

Pembela HAM lain yang turut mengalami serangan yaitu 8 tokoh masyarakat, 7 nelayan, 4 aktivis HAM, 6 aktivis mahasiswa, 3 aktivis lingkungan, 2 akademisi, 2 petani, 1 aktivis anti-korupsi, 1 aktivis buruh, 1 advokat, 1 guru, dan 1 pengungkap rahasia.

Dari 53 kasus serangan yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2025, polisi menjadi aktor yang diduga paling banyak melakukan serangan terhadap pembela HAM, yaitu 20 kasus. Jumlah tersebut lebih banyak dari yang dilakukan para pelaku lainnya.

“Pelaku lain yaitu, di antaranya perusahaan swasta (7) pegawai pemerintah (3), anggota TNI (1), Satpol PP (2), dan lain-lain,” sebut Amnesty.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut puncak serangan terhadap pembela HAM terjadi di bulan Mei ketika 35 pembela HAM menjadi korban.

Menurut Usman, fakta ini menunjukkan pemerintah gagal menghormati upaya perlindungan HAM di Indonesia. Bahkan, masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka atas tanah pun masih terus menjadi korban serangan.

“Ini harus segera dihentikan. Pemerintah harus secara terbuka mengutuk serangan, ancaman dan intimidasi terhadap pembela HAM ini,” tegasnya.

Amnesty International mencatat lima bentuk serangan terhadap pembela HAM, seperti pelaporan ke polisi, penangkapan, kriminalisasi, intimidasi dan serangan fisik serta serangan terhadap lembaga tempat pembela HAM bekerja.

Amnesty International mendefinisikan pembela HAM sebagai mereka yang secara sendiri atau bersama-sama membela dan/atau mendorong penegakan HAM di tingkat lokal, nasional, kawasan atau internasional melalui cara-cara damai tanpa memantik kebencian atau kekerasan, dan tidak diskriminatif.

“Mereka bisa datang dari berbagai kalangan dan bekerja memajukan HAM secara profesional maupun sukarela mulai dari jurnalis, masyarakat adat, pengacara, anggota serikat buruh, pelapor (whistle blower), petani hingga korban dan keluarga korban pelanggaran HAM,” jelasnya.

Pelaporan ke Polisi, Penangkapan dan Kriminalisasi

Sebanyak 41 pembela HAM termasuk di antaranya 21 anggota masyarakat adat, tujuh nelayan dan delapan tokoh masyarakat dilaporkan ke polisi selama periode Januari hingga Juni 2025.

Polisi juga lebih jauh melakukan penangkapan terhadap tujuh pembela HAM yaitu satu aktivis HAM, dua aktivis lingkungan, satu masyarakat adat, satu aktivis buruh, satu aktivis mahasiswa, dan satu petani pada periode yang sama.

Sementara itu Amnesty International juga mencatat setidaknya 15 pembela HAM yang menjadi korban kriminalisasi oleh polisi. Sebelas di antaranya adalah masyarakat adat; satu aktivis lingkungan, satu whistle blower, satu advokat, dan satu petani.

Pada 16 Mei 2025, polisi mengkriminalisasi sebelas warga masyarakat adat Maba Sangaji di Halmahera Timur dengan menetapkan mereka sebagai tersangka setelah mereka menolak aktivitas tambang yang merusak tanah ulayat.

Sementara itu, juga di bulan Mei, seorang whistle blower ditetapkan sebagai tersangka pembocoran rahasia lembaga setelah melaporkan dugaan kasus korupsi dana zakat di Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat.

“Alih-alih melindungi whistle blower, Polri malah menunjukkan wajah otoriter dengan melakukan kriminalisasi, terutama dalam merespons kegiatan sipil yang sah dan dilindungi konstitusi,” kata Usman.

“Serangan terhadap pembela HAM dari kalangan masyarakat adat ini menunjukkan kegagalan negara memenuhi kewajibannya untuk meminta pendapat dan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang mempengaruhi mereka,” tambah Usman.

Intimidasi dan serangan fisik

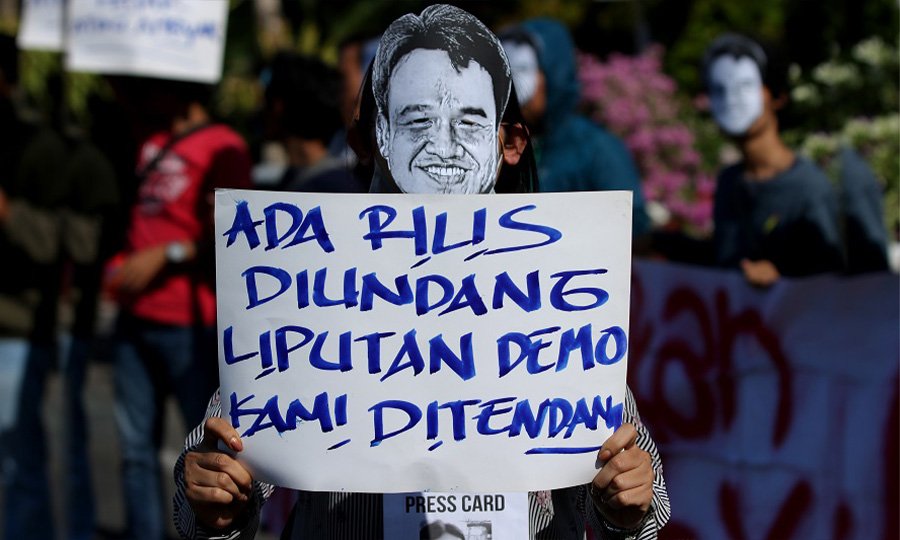

Selama paruh pertama 2025, Amnesty International mencatat sebanyak 30 kasus intimidasi dan serangan fisik dengan 38 korban dari pembela HAM, 26 kasus di antaranya adalah jurnalis dengan jumlah korban 29 jurnalis.

Dalam banyak kasus sejak awal tahun ini, pelaku kekerasan terhadap jurnalis adalah polisi. Namun, hingga Juni 2025, belum ada laporan yang menyebut ada polisi yang telah diproses pidana secara tuntas atas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Di Jakarta, seorang jurnalis dari media progreSIP dianiaya oleh sekitar sepuluh orang, yang diduga adalah polisi tak berseragam, yang menuduhnya sebagai “anarko,” padahal korban sudah menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis.

Di Semarang, seorang jurnalis dari media Tempo menerima dua kali serangan dari aparat saat meliput demonstrasi Hari Buruh Internasional Mei lalu. Serangan pertama terjadi pada sore hari saat korban meliput aksi demonstrasi di depan pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah. Dia diintimidasi sekaligus mendapatkan kekerasan fisik, leher korban dipiting lalu hendak dibanting oleh aparat.

Selain kekerasan di lokasi unjuk rasa, muncul pula kasus-kasus kekerasan polisi lainnya. Semarang kembali menjadi lokasi kasus saat seorang ajudan Kepala Kepolisian RI mendorong dan memukul pewarta foto kantor berita Antara ketika meliput kunjungan Kapolri di Stasiun Tawang pada 5 April lalu.

“Kasus-kasus serangan polisi terhadap jurnalis menandakan bahwa banyak anggota kepolisian belum memahami jika jurnalis merupakan profesi yang dilindungi oleh undang-undang. Pelaku rata-rata hanya diberi sanksi administratif atau bahkan tidak diproses pidana sama sekali. Impunitas seperti ini menjadi preseden buruk dalam kebebasan pers di Indonesia, mengingat polisi yang seharusnya jadi pengayom malah jadi pelaku kekerasan,” kata Usman Hamid.

Serangan ke lembaga pembela HAM

Amnesty International mencatat tiga kasus serangan terhadap lembaga tempat pembela HAM bekerja selama Januari hingga Juni 2025.

Pada 16 Maret 2025, kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima aksi teror oleh tiga orang tidak dikenal selepas protes terhadap Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta.

Sementara itu kantor redaksi Tempo mendapat teror paket bangkai kepala babi dan enam ekor tikus yang dipenggal kepalanya pada 19 dan 22 Maret.

“Hingga saat ini polisi belum berhasil mengungkap dalang di balik teror terhadap kantor pembela HAM ini, termasuk dalam mengusut kasus-kasus sebelumnya, seperti teror lemparan bom Molotov ke kantor redaksi Jubi di Jayapura pada 16 Oktober 2024 lalu,” kata Usman.

“Teror semacam ini akan terus terjadi jika polisi tetap tidak mampu menyelesaikan dan mengungkap pelaku lapangan maupun dalang di balik teror terhadap lembaga pembela HAM,” tambah Usman.

Mengapa serangan terhadap pembela HAM meningkat?

Amnesty International menilai maraknya praktik dan kebijakan otoritarian, serta militerisasi ruang sipil telah berimplikasi serius pada hak-hak asasi manusia pada paruh pertama 2025.

“Alhasil, mereka yang bekerja memperjuangkan hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sangat rentan mengalami serangan,” kata Usman.

Kemerosotan HAM ini ironisnya mendapat dukungan dari pemimpin tertinggi di Indonesia yaitu Presiden yang hendak memecah belah masyarakat sipil lewat retorika ultranasionalismenya.

Presiden menyerang kredibilitas NGO dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil sedang mengawasi jalannya pemerintahan.

Bukannya mengawasi pemerintah, DPR RI malah mengesahkan legislasi yang memperluas peran militer dalam pemerintahan, penegakan hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat, sementara aparat militer dan kepolisian terus memakai taktik represif menghadapi kritik dan protes masyarakat.

“Masyarakat sipil adalah benteng perlindungan HAM di Indonesia setelah selama lebih dari 10 tahun terakhir pemerintah berjalan seolah tanpa kontrol dari lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan seperti DPR,” kata Usman.

Presiden dan DPR masih terlihat melanjutkan kebijakan pembangunan yang tidak ramah HAM yakni pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang tanpa melalui konsultasi masyarakat yang bermakna.

“Ketika masyarakat adat pempertahankan tanah mereka dan menolak kebijakan pembangunan mereka malah mengalami kriminalisasi,” kata Usman.

Bukan saja masyarakat kita mengalami kesulitan untuk berpartisipasi, tapi para pembela hak asasi manusia, termasuk tokoh adat, jurnalis dan aktivis, yang menyuarakan pentingnya kebebasan sipil, anti korupsi, dan pelestarian alam, terus menghadapi ancaman, kekerasan, hingga kriminalisasi.

Perlu UU Baru untuk melindungi pembela HAM

Peraturan Komnas HAM Nomor 5 tahun 2015 tentang prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM mengatur langkah-langkah perlindungan bagi pembela HAM. Namun aturan ini belum cukup memberikan perlindungan bagi pembela HAM di Indonesia.

Pembela HAM di sektor lingkungan hidup juga kerap mengalami kriminalisasi meskipun secara hukum mereka dilindungi oleh pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Oleh karena itu, DPR harus segera membuat peraturan perundang-undangan baru yang melindungi pembela HAM di Indonesia dari segala jenis ancaman dan kekerasan.

“DPR harus memastikan bahwa peraturan baru tersebut tidak merendahkan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dan selaras dengan standar-standar HAM internasional,” kata Usman.